El día resplandece

El día resplandece

E. Clavé Arruabarrena.

Medicina Interna. Experto en Bioética. Hospital Donostia. Guipúzcoa.

Katia amaneció angustiada; su cuerpo, su pijama, hasta las sábanas estaban empapadas de sudor.

En otras ocasiones, en que ella se despertaba desazonada, soñaba que algo desconocido la perseguía.

Recorría el pasadizo del interior de una cueva que se iba estrechando cada vez más y se arrastraba por el suelo de la galería quedándose atorada en la más absoluta oscuridad. Después sentía una presencia cercana a sus pies y el aire no podía entrar en sus pulmones, entonces se despertaba. Tras abrir los ojos, suspiraba profundamente al reconocer los rincones de su habitación y se arropaba con el edredón, hasta que volvía a dormirse. Como había escuchado a alguien o leído en algún libro, compartía la idea de que el dolor del día se traducía en los sueños, repitiéndose una y otra vez la misma escena. Esta vez no recordaba qué había soñado, pero debía de ser una pesadilla diferente, pues los minutos se sucedían y permanecía insomne. El desvelo se nutría de pensamientos tenebrosos que la hundían en el fondo de un pozo sombrío del que no vislumbraba ninguna salida.

El clima tampoco acompañaba a su estado de ánimo. Había llovido a cántaros durante toda la semana y aquel día también el cielo estaba cubierto; cumulonimbos de un color gris plomizo se cernían amenazantes en el cielo. Retiró la ropa de cama, se levantó, se acercó al ventanal y lo abrió. El tiempo era desapacible; del exterior se respiraba un penetrante olor a tierra mojada. Advirtió que los aledaños del río estaban enfangados y que el sendero, por donde se entrenaba a diario, estaba húmedo, resbaladizo, cubierto por un manto irregular y policromo, de tonos apagados, compuesto de hojas de tilo, arce y plátanos de sombra. Comprendió que ese día no podría evadirse de sus problemas corriendo, pues la ribera del río estaba impracticable. Katia se iba convenciendo de que las fuerzas del cosmos se habían aliado en su contra.

Se alejó del mirador dirigiéndose al baño. Mientras recorría el pasillo, recordó que debía cambiarse la compresa. Era su primera regla y, aunque creía que estaba preparada para ese momento, se sintió muy extraña. Cuando alcanzó el tocador, se miró al espejo y se vio horrible. Algunos granos afeaban su rostro, unas profundas ojeras le conferían un aspecto taciturno; y, para colmo de males, le habían aparecido unas calenturas en la comisura de los labios. Pensó que todas las miradas se centrarían en su boca y no podría ocultar sus dientes prisioneros de brákets metálicos que se habían convertido en objeto de chanzas por parte de algunos de sus compañeros. Se sentía fea, avergonzada y le inquietaba ser la hazmerreír de la clase, como le sucedía a Laura. Desde el inicio del curso, Iñigo, Virginia, Luis y algunos más, se mofaban de Laura y la sometían a escarnio público. Katia no aprobaba las actitudes de aquellos bárbaros, pero no había hecho intención de ayudarla; y tampoco parecía que los profesores se hubieran enterado del acoso al que la sometían.

Ella no comprendía qué es lo que les había sucedido a aquellos compañeros que se habían despedido como colegas al finalizar el curso anterior. Era un hecho que Iñigo y Luis habían cambiado de aspecto; lo que antes era una leve pelusa que sombreaba el labio superior, se había convertido en un bigote ralo que les confería un aspecto ridículo de adultos aniñados o de chicos envejecidos. En cuanto a Virginia, que siempre había sido una niña especial, se había transformado en una joven atractiva e interesante. Aunque estos muchachos también se pitorreaban de otros chicos que todavía no habían mudado el bozo y conservaban su aspecto infantil, llamándoles “criajos” y otras lindezas parecidas, las burlas no se aproximaban ni por asomo al desprecio y el maltrato que inferían a Laura. La insultaban, le tiraban las carpetas, la zancadilleaban, se reían de su vestimenta y la ridiculizaban, escribiendo frases hirientes y humillantes sobre su cuerpo, en el grupo de wasap de la clase. Desde hacía unas semanas, esos mismos chicos que acosaban a Laura habían empezado a burlarse también de ella. Katia iba comprendiendo el significado real de la palabra “maldad” y sentía que cada hora que pasaba cerca de ellos se convertía en una auténtica tortura para ella. Solo ahora Katia era capaz de concebir una mínima parte del sufrimiento que habría padecido Laura en esos meses y sintió que todo su ser se desvanecía, que el suelo se hundía bajo sus pies.

Katia miró su ropero. Todo lo que veía le parecía infantil, aniñado. Se había cansado de pedirle a su madre que le comprara unos vaqueros negros y un par de camisetas, una de color verde esmeralda y otra de color fucsia, que había visto en uno de los comercios del centro. También se había aburrido de sisarle el pintalabios y las cremas de la cara. Cada vez que lo hacía, era una aventura que siempre acababa mal; al final tenía que escuchar los berridos de su madre y las miradas guasonas de su padre. Le decían que no tenía edad para maquillarse; que lo deseable, lo más recomendable, era la naturalidad, que ya tendría tiempo de hacerlo más adelante, cuando la piel se fuese ajando o si tuviese la cara desencajada al tener un mal día… Katia renegaba de sus padres, le indignaba que no se dieran cuenta de nada; a qué esperaban para saber que todos sus días eran malos y que el siguiente siempre era peor que el anterior.

Estuvo a punto de idear una excusa para ausentarse de la clase. En ese momento de su vida, las matemáticas, las ciencias o las humanidades no revestían el menor interés. Se había convertido ya en una mujer, sentía que había renacido y que las palabras de los profesores o de sus padres eran cantinelas trasnochadas. A veces, creía que era el centro de todas las miradas, incluso de las no deseadas, como las de sus compañeros de clase; pero, en otras ocasiones, sentía que, si desapareciese para siempre, nadie se daría cuenta, ni siquiera su familia. Tenía tan solo trece años, pero era consciente de que la vida no era como sus padres se la habían contado ni como los mayores querían hacerle creer.

Las ilusiones se habían esfumado y le parecía que su vida anterior la había vivido otra persona diferente. La realidad era que nada de lo que le ocurría tenía sentido y que cada día que pasaba la situación se volvía más insufrible. Un tremendo caos reinaba en su mente, todo le resultaba complicado, se sentía incomprendida, rechazada, menospreciada.

Mientras caminaba hacia el instituto, se notaba enojada; sentía una rabia profunda. A medida que se iba acercando al centro de enseñanza, experimentaba la extraña sensación de que su cuerpo se iba encogiendo, que su cuello desaparecía entre sus hombros, que se desplazaban hacia delante, tratando de ocultar la prominencia de su pecho incipiente. Quería hacerse invisible, que nadie notara su presencia, que el mundo la olvidara, que la dejaran en paz.

Cuando llegó a la escuela se topó con Laura en uno de los descansillos de la escalera. Estaba recogiendo algunos cuadernos del suelo y le pareció ver que una lágrima surcaba su rostro. Katia se acercó y, agachándose, la ayudó con algunos lápices y rotuladores que estaban desperdigados. La mirada de Laura era un poema triste; sonrió a Katia y, a ésta, le pareció percibir un brillo extraño en sus ojos, quizá una chispa de esperanza. En ese momento, dudó si debería adaptarse al grupo para tratar de sobrevivir o si debería optar por unirse a Laura. No se lo pensó mucho y la acompañó. Al entrar en el aula, sintió que las miradas de Virginia, Íñigo y Luis se fijaban en las dos. Katia supo que había dado un paso definitivo y que ya no había vuelta atrás. A partir de entonces, solo se tendrían la una a la otra para sobrellevar los momentos difíciles.

Al finalizar la lección, se hicieron las remolonas. La profesora se despidió de ellas y les encomendó cerrar la puerta antes de salir del aula. Sin proponérselo, decidieron permanecer un tiempo más en la clase. Katia se acercó a Laura y la abrazó con fuerza. Ambas empezaron a reír y sollozar de una manera incontenible, incluso empezaron a hipar. Fue un estallido de risas y lágrimas. Más adelante, al rememorar aquel momento, ninguna de las dos recordaría cuánto tiempo permanecieron unidas, besándose, riendo, llorando y consolándose mutuamente.

Una tímida sonrisa las acompañaba al salir de la clase con los brazos entrelazados. Sentían que un aura protectora las envolvía. De repente, comenzaron a temblar al unísono. Allí estaban Luis, Íñigo y Virginia esperándoles. No podían huir, tenían que pasar por fuerza a su lado. A medida que se fueron acercando, comenzaron a increparlas. Uno de ellos, Luis, se aproximó con una expresión en su rostro que les produjo verdadero pavor. Asía la mochila de un modo amenazante, detrás le seguían Íñigo y Virginia. Al cabo de un instante, los tres se detuvieron. Janda, el “chino” y Jenifer, la “gitana”, se pusieron al lado de Laura y de Katia y cruzaron sus brazos con los de ellas. Janda les dijo con su voz suave, pero firme: “Vamos, salgamos a la calle, el sol ha comenzado a brillar y un nuevo día resplandece para todos nosotros…”.

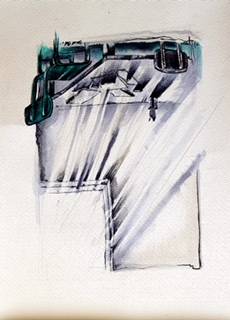

Autor de la ilustración Omar Clavé Correas.